今年是建党100周年,广电总局也推出了一系列的优秀影视剧作品,在网络上掀起了热烈的讨论。例如热播剧《觉醒年代》中,刻画出了一批激情澎湃的革命先辈形象,看完剧都会沉浸于当时的时代氛围之中,令人热血沸腾。

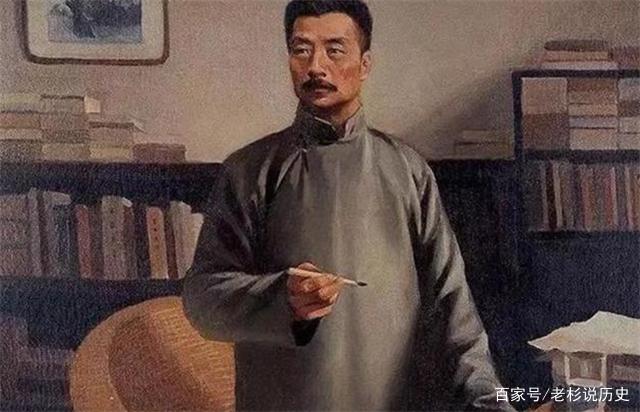

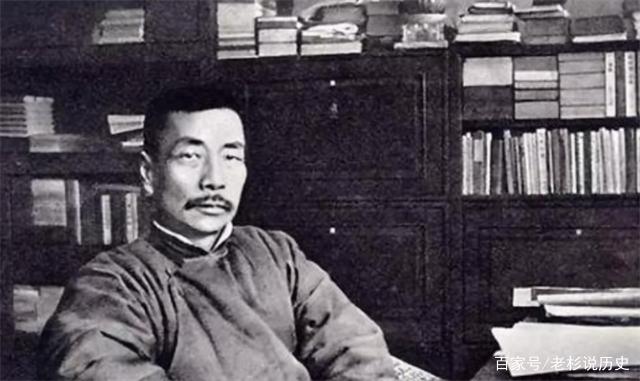

其中,鲁迅的形象更是让观众感受到这位文学巨匠、革命先驱的精神,充满温度又鲜活有力量。鲁迅凭借着一支笔杆,横扫千军万马,是中国近代历史中,文化战线上的真正民族英雄,毛主席都称赞他没有丝毫的奴颜媚骨。

但是,就是这样一位受到众多文人、伟人尊敬的大文豪,也凭借着自己的实力影响着中国革命和文化的进程,在近十年中,却遭受了各类非议,尤其是形成了“去鲁派”,要求将鲁迅作品从教科书上去掉,呼声渐高。

莫言、余华对这类“去鲁派”有着一致的看法,他们的看法究竟是怎样的呢?

时间过得很快,一百年前,中国仍然处在清朝残留的影响之下,新政权在崛起,百姓处在水深火热之中。那时,谁都不知道一百年后的中国会是什么样子,但有一批有志青年,他们坚定地相信通过自己的努力,一定会将中国建设成为他们心目中的乌托邦。

但是大部分国人仍然处于懵懂状态,不明白侵略者、国民党、军阀、共产党等是什么意思,他们只渴求能够度过今日,能够填饱肚子即可。

为了能够唤醒国人对侵略者的仇恨,为了与封建压迫做斗争,鲁迅选择拿起手中笔杆,写下一篇又一篇痛心疾首又言辞犀利的文章。

这些文章直指人心,读来令人残酷又血淋淋,但却又是当时中国社会最为本质的体现。麻木的国人心被鲁迅的文章刺痛,使得越来越多的民众了解到自己所处境地,寻求出路。

紧接着,陈独秀、胡适等人发起了新文化运动,向封建文化开炮,并且他们倡导白话文运动,从理论上革除了文言文的写作模式。鲁迅则是第一位使用白话文来创作文学小说的作者,真正普及了白话文。

同时,鲁迅也是中国现代小说的先驱,他本以为国人早已无药可救,但钱玄同对他的一番劝导,点燃了他的革命热情,因此他写下了白话文小说《狂人日记》,真正开启了中国现代文学史。

在鲁迅的笔下,他对狂人的笔墨描述并不多,但是仅仅几个字就能够深刻刻画人物形象,令很多作者都为之惊叹。再加上鲁迅笔触幽默又讽刺,还带着冷峭的风格,读来令人刺痛又警醒,因此他被称赞为中国的高尔基。

在他短暂的一生中,共写下了六百多万字的作品,最终在上海病逝。当他去世时,各界人士纷纷哀悼,痛心疾首。建国之后,对鲁迅及其作品的研究更加深入,人们对他作品的解读也更为多面立体,而他本人的形象则更加伟岸。

随着互联网的兴起,近二十年在网络上出现了一批反对英雄、烈士的声音。这些网友质疑那些英雄人物和英雄事迹,甚至用搞笑、嘲弄的方式结构这些英雄人物,鲁迅也是其中之一。

鲁迅的作品被选进了教科书中,成为每一代学生必学、必读的文章。这些作品不单单是对鲁迅的纪念,更是要让青年学生们记得曾经的中国人的愚昧无知,以及革命先烈的英勇顽强。但是这些经典作品读起来晦涩难懂,让很多学生学得很吃力。

的确,鲁迅的作品带有那个时代的特征,即使是白话文写作也和现在的普通话有着差距,同时作品中揭露的是属于那个时代里国人的劣根性,和当下学生所处的环境并不相同。

因此,学生理解这些作品需要花费时间,同时对作品中的某些语句需要细细品味,才能够真正体会到其中的感受。

这些对于本就经历较少的学生来说,是有困难的。他们没有经历那样的时代,在日常生活中也处于家长保护之中,深切体会到鲁迅作品中黑暗残酷的现实,是一件难上加难的事情。因此很多学生对鲁迅作品并没有很大兴趣,反而因为其难度而却步。

再加上鲁迅作品中有很多对人性黑暗、赤裸的描写,太过直白地描述对学生心理会造成影响,因为他们还没有学会对事物价值的正确判断,这样的作品可能会引导他们向着错误的方向发展。

因此“去鲁派”便形成了,他们列举了众多鲁迅作品不适合中学生阅读、学习的原因,并要求将鲁迅作品从教科书中拿掉,最多只能放进课外拓展阅读之中。但是,有些学者则力挺鲁迅,其中就包括莫言和余华。

即使到了21世纪,活跃在中国文坛的众多作家仍然十分欣赏鲁迅,并对他的作品和地位给予肯定。

如中国第一位诺贝尔文学奖作家莫言,直言他愿意用毕生全部作品换一篇鲁迅的作品,他表示自己的写作其实深受鲁迅先生的影响,虽然自己获得了成就,但是鲁迅先生所取得的成就是他这辈子都无法超越的。

同时,莫言也谈到自己初读鲁迅作品时的感受,他也表示一开始很头疼,希望能够不用学习鲁迅的文章。但是当他成人之后,回过头来再读鲁迅的文章,却觉得很有韵味,能够体会到鲁迅写作文章时的心境,和鲁迅之所以伟大的原因。

写下《活着》这本经典作品的余华更是奉鲁迅为精神导师,他说自己的很多作品也深受鲁迅影响。他表示,想要认识最直观的认识那个时代,直接读鲁迅的作品就可以了,他的语言虽然直白而犀利,但是却最为贴近历史的真实。

大批的现代作家仍然支持鲁迅作品,他们建议中学生仍然要学习鲁迅的文章,有些东西的学习并不是当时当下就能够理解的,但是这个学习过程却必不可少。

小结:

的确,小时候学习很多东西都会觉得痛苦,但是长大后再回顾时,却发现曾经学习的东西真的刻进了血液之中,对自己的人生受益匪浅。

如果学生因为鲁迅作品的晦涩难懂、直白犀利就选择不读不学习,那么他们长大后就更不会对鲁迅的作品进行深刻的学习和理解。这样的话,关于中国100年前那段屈辱、愚昧、落后的历史,又会有谁还记得?